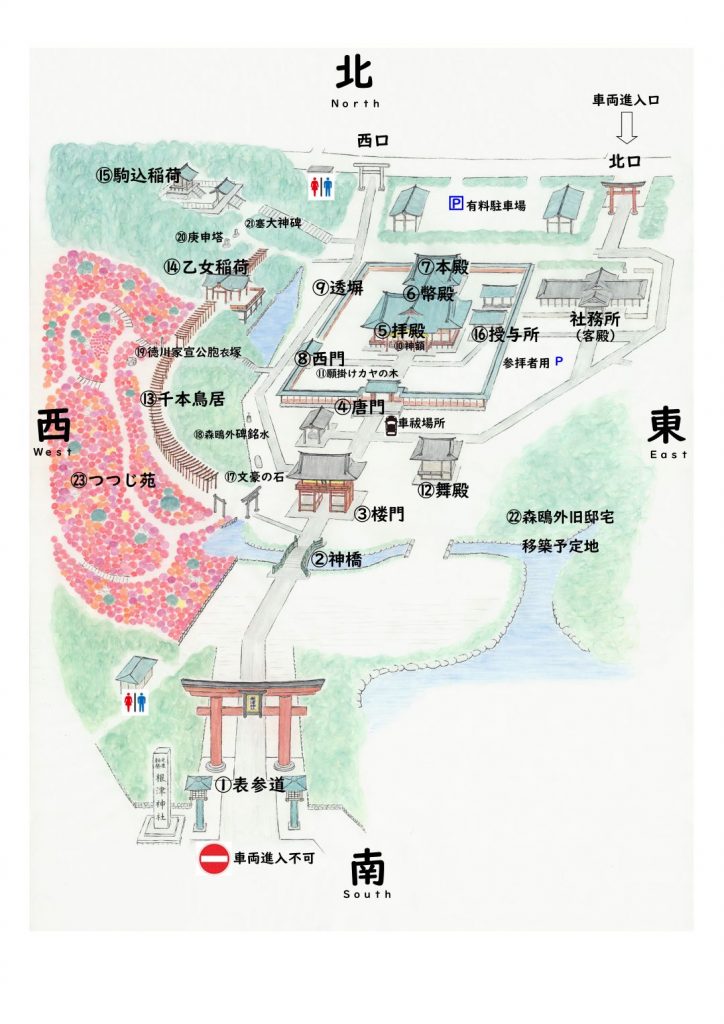

境 内 案 内

七千坪の境内は都心にありながら緑豊かな鎮守の杜に囲まれて、四季折々の表情で皆様をお迎えします。

江戸時代五代将軍徳川綱吉が創建した権現造りの御社殿など多くの建造物が、戦災や震災など幾多の災難を免れ現存しております。

江戸の情景を残す境内で、徳川将軍家の威光や神仏習合の歴史を感じながらお詣りください。

社号碑には「元准勅祭」の文字が記されており、准勅祭社だった歴史が見てとれます。

御遷座300年を記念に造営されました。

江戸内の神社の楼門で唯一残っているもの。安置してある随身の向かって右側は水戸黄門だと言われています。重要文化財7棟全て本物の漆塗りです。

両妻側に唐破風のあるこの形式を平唐門と言います。現在は残っていませんが天井に墨絵の龍が描かれてありました。

宝永3年(1706)五代将軍徳川綱吉が奉納した権現造りのお手本のような建物。お参りする際目の前にあるのが拝殿。

一番奥にある一段高い建物が神様のお住まい「本殿」。拝殿と本殿をつなぐ中間を「幣殿」といい、この3殿ひと続きの形式を権現造りと言います。

棟門という形式の門。2本脚のシンプルな形で構造上強度に欠けるため、現存するものが少ない貴重なものです。

社殿の周囲を囲んでいる塀。細い木で菱形に組まれた窓から中が透けて見えるのでこの名があります。全長200mの塀が300年経っても歪みなく、最近の調査で地中8mの深さまで基礎工事がされていることが分かりました。

有栖川宮幟仁親王(1812年~86年)により揮毫されました。

神使の白蛇が住処とし、人々が願いごとをするとその願いが不思議と叶ったと言われています。

文京区の無形文化財に指定されている社伝神楽「三座ノ舞」などが奉納されます。

乙女稲荷に通じる参道には奉納されたたくさんの鳥居が並びます。

池を見下ろす舞台造り。祠は穿たれた穴の中。古い記録には穴稲荷とあります。

根津神社が千駄木村より遷座する前、この地が甲府宰相徳川綱重の下屋敷だった頃の守り神でした。屋根には葵のご紋が残っています。

ご祈祷の受付、御札や御守り、御朱印の授与をいたします。

夏目漱石や森鴎外も氏子でした。境内散歩の際に腰を下ろした石。

日露戦争戦勝記念に陸軍軍医監だった森林太郎(森鴎外)が戦利砲弾を奉納した時の台座を転用したもの。この直径のロシアの大砲の弾が乗っていたが戦時中の金属供出した。正面には「我武維揚」と刻まれている。

境内は徳川綱重の下屋敷跡で、綱重の子綱豊(六代将軍家宣)が生まれました。家宣の胞衣(胎盤)を収めた場所。

暦の庚申の日の夜に集まり寝ずに夜を明かす、江戸時代に流行した民間信仰があり、道の辻などに塔が建てられました。道路拡幅の際、根津神社へ遷されたものです。

悪疫が入らぬよう道を守る神で道祖神とも言われます。駒込追分の一里塚に立てられていたもので、道路拡幅の際、根津神社へ遷されました。

楼門の東側、もともと林と池だった場所を切り開き、建物の移築工事と池と庭の造園中です。(2025年秋頃完成予定)

4月つつじまつり期間中のみ入苑出来ます。100種3,000株のつつじが期間中長く楽しめます。

下からつつじ苑の全容を見上げるのも綺麗ですが、その昔つつじヶ岡と言われた小高い苑内からしか眺められない景色もあります。

神仏習合の時代の根津権現社の名残で至る所に卍が見られます。